スポーツをしている人の大半は、タンパク質を取ることを意識しているのではないでしょうか!?

「筋肉をつけるため!」

体を動かしたら、必ずタンパク質は必要になります。

しかし、タンパク質は筋肉をつけるためだけではなく、体の中でたくさんの役割があり、そのために、何の食材からタンパク質を取らないといけないかが変わっていきます。

またタンパク質という、栄養素は思っているより奥深い栄養素です。

改めて、タンパク質の基礎知識から知っていきましょう!

① タンパク質とは

② タンパク質の分類

③ タンパク質の特徴

④ アミノ酸スコアとアミノ酸補足効果

まとめ

① タンパク質とは

タンパク質とは、皮膚や筋肉、臓器、血液、毛髪、爪、骨など、体をつくる最も重要な構成成分。

ホルモンや酵素、神経伝達物質、免疫物質、抗体などにも欠かせない。

② タンパク質の分類

人体を構成するタンパク質は、20種類のアミノ酸で構成される。

人は20種類あるアミノ酸のうち9種類を体内で合成できない。そのためにこれら9種類のアミノ酸は食事によって摂取しなければならないことから、必須アミノ酸と呼ばれる。

9種類の必須アミノ酸、「イソロイシン」「ロイシン」「リシン」「メチオニン」「フェニルアラニン」「トレオニン」「トリプトファン」「バリン」「ヒスチジン」

一般的には必須アミノ酸を適切な割合で含むものを「良質タンパク質」という。魚介類や肉類、大豆、卵、乳製品などが該当する。

〜 必須アミノ酸一覧 〜

| 種類 | 主な生理作用 | 主な食品 |

| イソロイシン | ・神経機能の補助 ・血管を拡張 ・肝臓機能の改善 ・筋肉の強化 ・成長促進 | ・鶏肉 ・鮭 ・牛乳 ・チーズ |

| ロイシン | ・肝臓機能の改善 ・筋肉の強化 | ・牛肉 ・レバー ・ハム ・牛乳 ・大豆製品 |

| リシン | ・ブドウ糖の代謝促進 ・カルシウムの吸収促進 ・細胞の修復 ・肝臓機能の改善 | ・魚介類 ・肉類 ・レバー ・卵 ・牛乳 ・大豆製品 |

| メチオニン | ・ヒスタミン(かゆみや痛みを起こす物質) の血中濃度降下作用 ・抑うつ症状の緩和 | ・牛乳 ・牛肉 ・羊肉 ・レバー ・魚介類 ・卵 |

| フェニルアラニン | ・鎮痛作用 ・抗うつ作用 | ・肉類 ・魚介類 ・卵 ・大豆製品 ・チーズ ・種実類 |

| トレオニン | ・脂肪肝の予防 ・成長促進 | ・卵 ・スキムミルク ・ゼラチン |

| トリプトファン | ・精神安定 ・鎮痛作用 ・抑うつ症状の緩和 | ・牛乳 ・チーズ ・大豆製品 ・種実類 ・レバー ・卵 |

| バリン | ・血液中の窒素バランスを調整 ・肝臓機能の改善 ・筋肉の強化 | ・レバー ・チーズ ・海藻類 |

| ヒスチジン | ・神経機能の補助 ・成長促進 | ・カツオ ・鶏肉 ・ブリ ・さんま |

必須アミノ酸以外の非必須アミノ酸は、「アルギニン」「アラニン」「アスパラギン酸」「アスパラギン」「グルタミン酸」「グルタミン」「グリシン」「プロリン」「セリン」「シスチン」「チロシン」。

③ タンパク質の特徴

体内では、体の構成成分として使われる。

・「生体形成」…コラーゲン、ケラチン、エラスチン

・「消化酵素・代謝酵素」…アミラーゼ、ペプシン、ATP合成酵素

・「血液中の輸送・運搬」…ヘモグロビン、リポタンパク

・「ホルモン」…インスリン、成長ホルモン

・「免疫」…抗体(免疫グロブリン)

・「筋肉形成・(筋肉内)酵素貯蔵」…アクチン、ミオシン、ミオグロビン

また糖質が不足したときに1当たり約4kcalのエネルギーを供給するネルギー源となる。

●タンパク質を多く含む食品

・魚介類…マグロ、鮭

・肉類…牛肉、豚ロース(赤身)、鶏ささみ

・豆類…納豆

・卵類…鶏卵

・乳製品…チーズ

●タンパク質の過剰摂取

タンパク質を摂り過ぎると、尿とともに体外に排出される。そのため、摂り過ぎが続くと尿を作っている腎臓に負担をかけ、水の必要量を増加させる。特に乳児では、高濃度たんぱく質のミルクの投与は脱水症状を起こすことがある。

●タンパク質の欠乏

タンパク質が不足すると、体を構成するタンパク質が分解されてその不足分を補うため、体力や免疫力が低下し、感染症や合併症を誘発する。血管が弱くなり、脳卒中の危険も高まる。子供では成長障害になる。また加齢とともに筋力や基礎代謝が落ちやすくなるので、タンパク質不足が重なると老化が加速する。

●効率よくタンパク質を摂取するには

タンパク質の代謝にはビタミンB6が関与し、タンパク質の分解・合成を助ける。ビタミンB6は、魚介類やレバー、鶏ささみ、バナナなどに多く含まれる。

④ アミノ酸スコア・アミノ酸補足効果

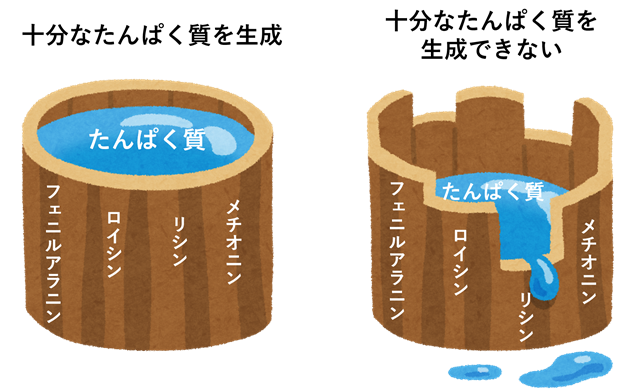

アミノ酸スコアとは、タンパク質の質を評価する指標の1つ。

食品に含まれる必須アミノ酸の含有率を基準値と比較して、数値で表し、その充足度を評価するものである。

100に近いほど質がよい。肉や魚、卵、乳製品は、アミノ酸スコアが100を良好な食品が多く、良質タンパク質と言われる。

これに対し、アミノ酸スコアが100に満たないものを、制限アミノ酸と呼ぶ。

さらに、最も少ない制限アミノ酸を第一制限アミノ酸と言い、この第一制限アミノ酸の割合がその食品のアミノ酸スコアとなる。

・左図…アミノ酸スコア100を満たす食品「必須アミノ酸全てが100取れる食品」 ・右図…アミノ酸スコア100を満たさない食品 「リシンが1番少ないので、リシンが第一制限アミノ酸」 残り8種類の必須アミノ酸も利用されるのは、第一制限アミノ酸と同じスコア分だけ.

例えばリシンが第一制限アミノ酸の精白米を食べる時は、卵や納豆などリシンが多い食品と一緒に取ることで不足分を補い、アミノ酸スコア100に近づけるとよい。

これをアミノ酸補足効果という。

まとめ

たんぱく質は、筋肉を作るだけのものではなく、体内外全てを形成するために必要な栄養素であり、「体の構成」意外にも、「消化酵素・代謝酵素」や「血液中の運搬する物質」や「ホルモン」「神経物質」「免疫物質」までもタンパク質が関わっている。

スポーツをする人は体を強く、大きくする必要があるため、体の構造のためにタンパク質を取らないといけないが、筋肉をつける栄養素を送る血液成分もタンパク質が関わっているし、筋肉を使うために指令を出す神経伝達物質にもタンパク質が関わっているし、筋肉を使う以前に、体調が悪いと、体を動かせないので、免疫を強くしないといけない。その免疫機能にも関わってきます。

そして、そのタンパク質の中で、体内で作れず、食事でして取れない、9種類の必須アミノ酸は食品により、アミノ酸スコアが違います。この食品にはどれくらいの必須アミノ酸が取れて、足りない必須アミノ酸は別の食品で補い、良質な食事を取れることを意識するとさらによい栄養補給につながり、体のパフォーマンスにつながる。

筋肉がついて、喜ぶ「3流スポーツ選手」

良質な筋肉がつく「2流スポーツ選手」

良質な筋肉かつ、体の体調が常に万全「1流のスポーツ選手」

運動をするだけではなく、食事や栄養素の知識も学び、さらに上を目指していきましょう!